CASE導入事例

立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC) 様

「Learning Infinity Hall」全国から注目を集める“未来”の設備。200人を収容できるグループワーク主体の大教室

- 事業内容

- 2020年に創始150年、学園創立120周年を迎えた歴史と伝統を誇る私立総合学園のひとつ

- 導入製品

- Symetrix社 Radius NX 12×8 Dante(DSPミキサー)、Powersoft社 Mezzo 604(小型パワーアンプ)、Martin Audio社 CDD6(スピーカー)

—まず、「Learning Infinity Hall」とはどういった施設なのでしょうか。

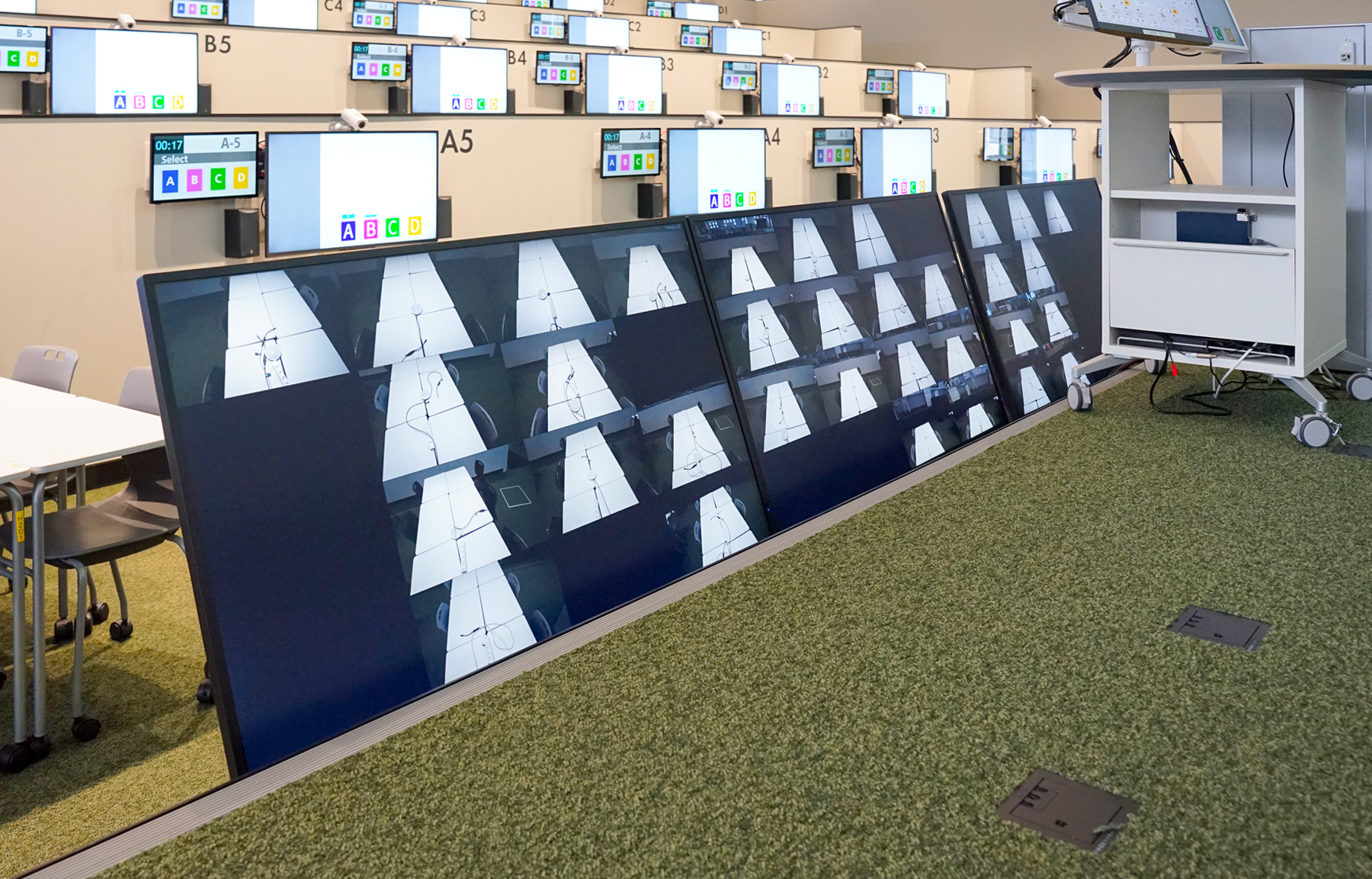

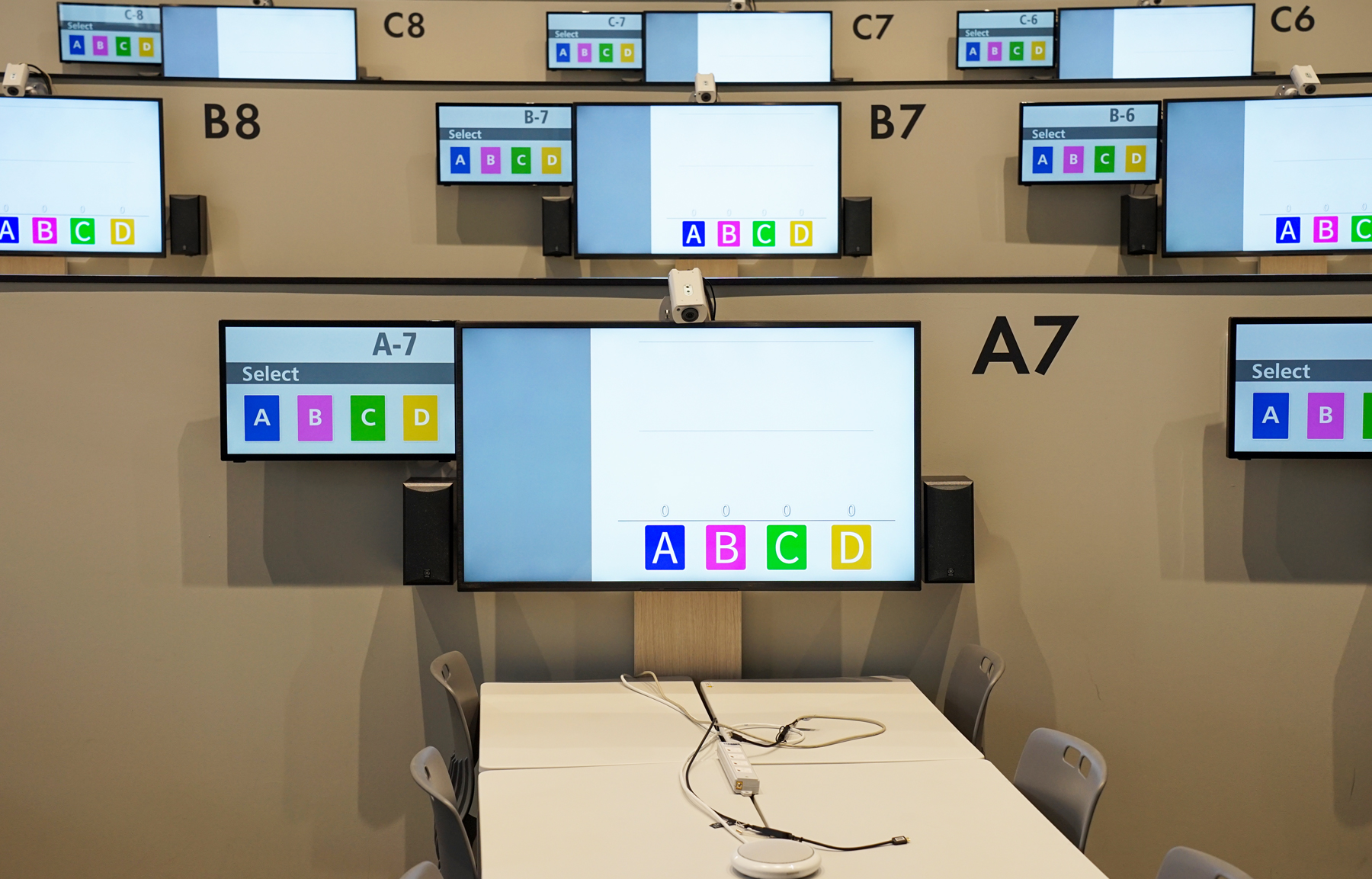

倉科 「Learning Infinity Hall」は今までにないグループワーク主体の教室です。音響システムの観点では、リアル混在ブレイクアウトルームができる点が特徴です。教室内には6人が座れるハドルスペースのようなデスクが38あり、隣接していますがハウリングが防止されているので、38のWeb会議を同時に立ち上げることが可能です。

全ブースのリモートセッションを同時に成立させ、38ブースの映像と音声を自由に、そして瞬間的に切り替えるという高い技術を採用しながら、だれにでも使える簡単な操作性を実現しています。

またこの教室では、先生の手元で各ブースの動きが把握でき、講義内容やグループの発表内容の共有・切り替え、個別ブースの指導などにも対応しています。

つながりが無限に広がっていくことから「インフィニティ」と名付けられた「Learning Infinity Hall」

—「Learning Infinity Hall」はどういった構想から生まれたのですか?

倉科 一番は「大教室でもグループワークをやりたい」という事、そしてコロナ禍を経て、「Webでの授業をこれからも当たり前に使いたい」という先生方のご要望から生まれました。

コロナ禍が収束した後に多くの教育機関が遠隔授業を終了する中、新棟の方向性を決める学内の会議で「Web授業対応は、教室の標準仕様とする」という大前提で話が始まったのは、2020年にご協力いただいた整備の結果が大成功だったのかなと思っています。(※コロナ禍に全教室の遠隔授業対応のため、立命館大学の全キャンパスと立命館アジア太平洋大学にSymetrixのDSPミキサーを100台以上導入いただきました。 導入事例はこちら)

大講義はどうしても先生の話を聞くことが主になりがちですが、学部の専門性の入り口となる大切な講義も多く、教育効果を高めていきたいという問題意識が大学関係者にはあります。そこで、グループワークを通じて、学生には講義で得た知識を活かし、思いっきり考えて自分のモノにしてもらいたい。今までは技術的な制約でできなかったところを突破してみよう、というのがこの教室の始まりです。

教卓前に設置された返しモニター。その場から動かずとも教室全体の状況を把握することができる

—この教室に参加される学生は、席がどこであれ主体的に参加しようという意欲が見られる、とお聞きしました。

倉科 どの席に座っていても発言の機会があるので、自ずとそういうふうになりますよね。横向きに誰かと対面という大教室は中々ありません。スクール形式の席だと、対先生という関係になりがちですが、目の前に誰かがいて、グループワークに積極的に参加せざるを得ないというシチュエーションを作れたかなと思います。

オーディオブレインズ 先生から直接指導を受けることができたり、ぱっと大画面に自分たちのブースが映し出されるなど、授業に対する緊張感や集中力が高まるように感じました。

倉科 そうですね。カメラがグループに向くと、スタジアムの観客席みたいなリアクションがよく起きます(笑)。それに先生や補助スタッフがグループを巡回したり、カメラなどでフォローできるので緊張感も出ますね。

各ブースには、タッチパネルモニター、カメラ、集音マイク、スピーカー、パソコン接続ケーブルなどが装備されている

—自分が子どもの頃の記憶を振り返ると、先生がグループの机に来て教えてくれたり、教卓前に集まってデモンストレーションを見たりとアナログだったのですが、この教室ではそれが画面を通してデジタルで行われていて、月並みな言葉ですが「ハイテクだな」と感動しました。

倉科 そう、実はそこを目指したかったというか。大人数でも少人数の時のような「距離感」をつくりたいのと、あまりにデジタルし過ぎないポイントを目指しています。

世の中いろんなことがデジタル化されるなかで、アナログ的な作業、例えば各グループ模造紙で書き込んでいくのは、PCに向かうよりアイデア出しとしてやり易いと思います。でもそれを全体にシェアするのは、意外に難しい。そこをカメラで映し出せば、至近距離で見る感じになります。

直接先生が出向くには人数が多く教室が広いので、その代わりにモニターで全体を把握して個別に指導していく。まさに今の技術ならではだなと思います。そこに対面の良さを組み込んでいける、デジタルとアナログのちょうどいい配合を追究したいですね。

無駄をそぎ落としつつも必要なことが全て入っている、計算されつくしたデザインのタッチパネル式操作画面。38ブースの映像と音声を自由に、そして瞬間的に切り替えることができる。

立っても座っても授業ができるアーム式のモニターと操作パネル。「痒い所に手が届く」至る所に倉科氏の使いやすさへのこだわりが垣間見られる

—教室を拝見するとあまりにも自然に成立していて混乱するのですが、冒頭で説明があった「38のWeb会議を同時に立ち上げる」、これはよく考えると凄いことですよね。

倉科 みなさんコロナ禍のWeb会議を経験しているからこそ、この教室の凄さをわかってくださるのは面白いなと感じました。近くにいるグループ同士で違う相手とWeb会議をするって、コロナ禍で苦労した経験のある方たちからしたら「エコーバックとかハウリングもあるし、なんでそんなことができるの!?」という感じで。表面上は難しくないように見えるのですが、中身は超絶技巧です。

実際の授業風景。ひな壇状の教室は教壇から学生が一目瞭然。各グループの進み具合も教壇で一括把握できる(写真:立命館大学提供)

—Web会議が同時に行われると、通常隣接するグループの音声が相手に伝わってしまったりと、音響面で成立させるのが非常に困難だと思うのですが、どのような仕組みで対処しているのでしょうか?

倉科 裏ではとても複雑なことをやっているのですが、簡単に言うと、隣接する4つのブースの音声をマイナスさせて、不必要な音声が入らないようにしています。マイナスを入れ込む音量感も気を付けないと、音がナチュラルでなくなってしまうので、絶妙なさじ加減が必要で…。それを38ブース分作ったのですが、プログラムを見たらすごいことになっています(笑)

調整するにも38ブースあるので、例えばA2に座ってテストしているところで、A1とA3、B1で話すとどれぐらい音が入ってくるかという確認。今度これを遠隔先でどう聞こえるかの確認。チェック・チェック・チェック・チェック、、ですね。

オーディオブレインズ 気が遠くなりそうな作業です…!

「Learning Infinity Hall」授業風景(写真:立命館大学提供)

倉科 一人や二人でチェックできないというのもありますし、大変です。今回のプロジェクトに集まっていただいたのは各協力企業の神(=スペシャリスト)のような方たちばかりで。音響・映像・制御・施工・管理、神様の集まりは緊張感があって楽しかったですね。ピリピリはするけれど、逆に彼らがピリピリする=技術的な先端を踏んでいるのだなとぞわぞわします(笑)

オーディオブレインズ・営業担当 倉科さんの現場は「この部屋はこういうポリシーでこう作りたい」という明確な目的があり、大変ながらもみんなで着地点を求める、ある意味楽しく、学びの多い現場だなといつも感じます。

学生ブースの床下に設置された機材。倉科氏も皆と一緒になって床下に潜って作業したという。

—今回のプロジェクトにSymetrix Radius NX 12×8 Dante(DSPミキサー)、Martin Audio CDD6(スピーカー)、Powersoft MEZZO 604(小型アンプ)を選んでいただいた理由をお聞かせいただけるでしょうか。

倉科 これまでもRadiusを使ってきたので、ある程度の限界や確実な点もわかっていて安定しているDSPですし、そこはもう鉄板仕様です。他にも私としてはSymVue(タッチパネル機能)やコントロールが使えたり、好きな場所に様々なオーディオフィルターを組み込めるのは、こういった難しいプロジェクトでは必須機能ですね。

他にもDSPはあるのですが、やっぱりオーディオブレインズさんと組んでやったら絶対大丈夫という、その信頼感は大きいです。誰が設定して誰がサポートしてくれるか、というのがわかっているので。

オーディオブレインズ 嬉しいお言葉、ありがとうございます…!

ラックに設置されたSymetrix社 Radius NX 12×8 Dante、Powersoft社 Mezzo 604

倉科 Martin AudioのCDDスピーカーも同軸非対称の性能が抜群ですね。今回はシステムのシンプルさや予算の関係で、あまりスピーカーの台数を増やしたくない。でも全域に音を聞かせたいし、教壇でもしっかり聞こえるようにしたい。そうなると一番下に音が降ってくる形状は調整がしやすいです。

あとCDDはスピーカーの前で話していてもハウリングしにくいですよね。音質的なことでいうと、スピーチを聞いていても聞き疲れしにくい。

教室内に合計8台設置されたMartin Audio社 CDD6(教壇側×4台、教室中央×4台)

Martin Audio CDDの非対称拡散特性システムは、台形のような広い水平指向のカバレージを持ち、部屋中に音を均等に届けることが出来る

倉科 そしてPowersoftのアンプMezzoは省電力で小さいし、熱くない。故障率も少なく、これまで使っていて間違いない、というところは大きかったです。

この教室が挑戦的な試みをしつつ、安定感がありながらも古くさくないものを作り出せるのは、これらの商品のおかげです。でもやっぱり、オーディオブレインズさんのバックアップが大きいです。皆さんメーカー任せにせず、製品をしっかり理解して提供してくださるからこそ、安心感があります。

オーディオブレインズ ありがとうございます。弊社では製品の社内勉強会を定期的に行っていますが、こう言っていただけると勉強に身が入ります。

超絶技巧とも言える複雑なシステムが組まれた教室だが、主な機材がラック1台にスッキリと収まっているのが驚きだ

—運用が始まってから先生方の要望で追加した機能はありますか?

倉科 実はこの4月から今までたくさんの改良を加えています。例えば全グループを授業時間内に発表させるには時間が足りないということで、横列でグループ発表を行って、一番内容が良かった班が代表で発表する仕組みです。

38ブースの中の一つだったら、全体に聞こえるよう大きい音を出せば良いのですが、他の列に影響せずに、でもしっかり聞こえて一体感が作れる適切な音量。AグループをBグループが邪魔しないで、いかに各グループの一体感を体現できるかというところでせめぎ合いました。

最終的な答えは、「マイクを使わず話しているこのボリューム感」が、離れたところで出ていたらちょうど良いと。今話している音量感が各列で拡声できたら、他の列にも邪魔になりにくい上に、横列の一体感が出せる。新しいアプローチですよね。

横列のみ音声を拡散し、一体感が出せる新しいアプローチ

—先ほど体感させていただきましたが、同列の端で話している音声が横列でだけ拡声されていて、本当に不思議な感覚でした。そして発表といえば、通常は教卓前に出てPCを接続する形ですが、これが自分の席で、さらに200人規模の大教室で実現できるというのは非常に革新的だと感じました。

倉科 先生がタッチパネルからブースを指定し、ブースに座ったままの生徒の発言がボイスリフトされて全員に拡散されるので、準備に時間を取られずスムーズに発表が交代できます。だから気軽すぎて「そんなラフな発表、、これで大丈夫?」と思う発表を見かける時もありますけど(笑)

リアルな場での発表ですが、Web会議で席にいながら画面共有して発表する感じで、今っぽいって思いました。

各ブースに設置されたタッチパネル式のサブモニター。モデレーター(教師)が操作パネルから任意のグループを「プレゼンター」に指定することで、学生はボタン一つで自身の発表内容を教室内に拡声することができる

タッチパネルによる選択出題が可能。見て聴くだけでなく手を動かすことで、授業がさらに印象的になりそうだ

—今後は教室を「AIと連携させる」という構想もあると伺いました。

倉科 この教室では、グループワークの様子を全てキャプチャーできる準備があります。グループの活性度や、誰がどれだけの時間話したという記録以外にも、AIを使ってもっと文脈にもアプローチできたらいいですよね。誰がこの話し合いの「ゲームチェンジャー」だったかということがわかって、それも同様に評価できるようになったら、真のデジタルアシストだなと思っています。

よその音が入りにくい環境で音と映像が撮れているので、その先にAIがいればもっと効率的かつ細やかなフィードバックができる。いよいよAVシステムもAIが解析しやすいように作っていく、という手がこの先あるのかなとは思っているところです。

今までの評価の仕方が全く変わってくるかもしれないし、教育が変わっていくきっかけにもなるのかなと思いますので、この教室ではそういった実験的なことも考えています。

オーディオブレインズ まさに実験の真最中ですね。

倉科 終わりなき実験と挑戦ですね。教室名の「インフィニティ(無限)」はそういう意味でもつけられているんです。最初は工事が終わらない「インフィニティ」だったらどうしようって思いましたけど(笑)

オーディオブレインズ それはなかなか刺激的なインフィニティです(笑)

立命館大学の各キャンパスの音響機器選定を担う、情報システム部情報基盤課課長補佐 倉科健吾氏

—先ほどAIの話も出ましたが、日頃こういったアイデアはどこから着想されるのですか?

倉科 授業で使われる様子を見て、というのは大きいかもしれないです。こうしたら便利かなーとか、わかりにくかったかーーとか。インシデントレポートもたくさん見ますので、「ここで我慢してるのか」とか「ここで使い方を失敗してるのか」というのを確認するようにしています。

私たちシステム側から見ると考えつかないのですが、先生方は当たり前のことをやりたいと思っているけどできていない、という事が結構あるんですよね。そこを改善出来る手はないか、自分ならどう使うだろう、というのは常に思っていることです。

倉科氏(左)の現場に昔から憧れていたという弊社営業担当(右)。現場をご一緒することで学ぶことが多いと語る

—まだまだ実験の最中とのことですが、一旦運用が始まってみて、先生方の評判はいかがですか?

倉科 去年までの授業スタイルをこの教室に合わせて変えてくださった先生や、興味を持ってくださる先生も多く、これから利用がどんどん増えそうだなと、この教室の可能性を感じています。

先ほど学生たちが「Web会議的に発表している」と言ったのですが、画面分割機能や各自が発言ボタンを押して発言できる点など、この部屋自体がWeb会議ソフトみたいじゃないです?それをある時感じました。画面共有もできるし、人間将棋じゃないですけど、まるでソフトウェアの中にいるみたいですよね。もしかしてWeb会議ソフトの機能をハードウェアで再現したのではないかと思っています。

学生たちの発表スタイルも、まるでソフトウェアを使っているかのような感覚がありました。緊張感は少ないものの、自然体で発表できるという新しいアプローチに入ってきているのではないかと思っていて、そういう意味では、この教室はさまざまな新しい動きや変化を実際に体現しているなと感じます。

全国から見学者が絶えない「Learning Infinity Hall」。取材当日も見学ツアーがひっきりなしに行われていた。

編集後記

取材当日も見学者が絶えず、「Learning Infinity Hall」の注目度を肌で感じることができました。実際に授業を体験すると、「おぉ!」と教室がどよめく場面も。

2021年に倉科様を取材させていただいた際には、「全員がもっと自然体にWeb授業ができる部屋を作りたい」と仰られていたことが印象的でした。この3年でさらに進化した教室設備やアイデアを目にすることができ、その発想力や技術力に感動すると共に、弊社の機材や社員が微力ながらお役に立っていることをとても嬉しく思いました。

取材にご協力頂きました立命館大学の倉科様には、この場を借りて御礼を申し上げます。

2024年4月、立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)に新棟、H棟が誕生しました。中でも目を引くのが、200人を収容できるグループワーク用の大教室「Learning Infinity Hall」です。

1つの教室内で38の独立したWeb会議を同時に行える“未来”の設備が全国から注目を集めています。隣接したグループの音声を自グループのマイクでは集音しない(キャンセルする)、今までにない革新的な仕組みが採用されており、同一空間にも関わらずまるで38拠点をWeb会議で接続しているように使用できます。

またモデレーター(教師)は、操作パネルから任意のグループを“プレゼンター”に指定することで、選択されたグループの学生は席の移動やマイクの受け渡しを行うことなく、自身の発表内容を教室内に拡声することができたり、モデレーターと選択した各グループをDSP内で直接接続し通話する機能など、これからの講義に求められる革新的な機能が盛り込まれています。

オンラインとオフラインを縦横無尽に行き来できる、まさにInfinity=無限の可能性を持ったこの新型教室に、Symetrix Radius NX 12×8 Dante(DSPミキサー)、Powersoft Mezzo 604(小型パワーアンプ)、Martin Audio CDD6(スピーカー)が導入され、立命館大学の授業の音響面を支えています。

立命館大学の各キャンパスの音響機器選定を担う、情報システム部情報基盤課課長補佐 倉科健吾氏にお話を伺いました。本記事は弊社スタッフとの対談を再現しております。