CASE導入事例

株式会社東京音響通信研究所 様

東京音響通信研究所がK-array Kayman、Pythonシリーズを導入

- 事業内容

- 株式会社東京音響通信研究所(通称:東京音研)は、東京都江戸川区に本社を構え、コンサートや企業イベントのPA運営から大規模会場の音響設計・施工、音響測定・機器診断まで、音響に関わる幅広いソリューションを提供する音響専門企業。豊富な実績と高度な技術力を活かし、都心の著名施設、大型フェス等でも音響業務を担当している。

- 導入製品

- K-array社 Kayman-KY102、Python-KP102 I、Thunder-KS2 I、Thunder-KS2P I、Thunder-KS3 I、Thunder-KS3P I

—K-arrayスピーカーシステムの導入背景と目的を教えてください。

東京音研 もともと弊社では、今回の導入以前からK-arrayのスピーカーシステムを使用していました。ちょうど機材を見直すタイミングで社長から、「そろそろ新しいシステムに刷新しよう!」という提案があり、本格的に導入を検討するきっかけとなりました。

社長はミキシングエンジニアとしても活動しており、特にジャズアーティストの音響を担当する機会が多いのですが、以前から「できるだけPA卓で音をいじらずに、演奏そのもののナチュラルな音を活かしたい」という思いを持っていました。そこで試しにK-arrayのKR402(Python KP102 I+Thunder KS3 I/KS3P I)をお借りして使用してみたのです。

そして使用後、演奏者の皆さんからの評価がすごく良く、「これは実際に現場でも十分使えるね」とかなり好感触でした。特に、音の抜け方や空間への広がり方が他とは違っていて、生音を大事にする現場ではその良さが際立っていました。

その後、社長自身がKayman KY102を試聴する機会があり、音質への信頼感がいっそう強まったようです。出演者からも「とても歌いやすかった」「ステージ上での音の回りが自然だった」といった声が寄せられ、社内でも「これは導入するべきだ」という空気が自然とできていきました。

私たちも現場で実際に音を聴いて、「これはアコースティック系の生演奏にぴったりハマるな」と感じました。特に繊細な表現が求められるようなライブだと、K-arrayのスピーカーが持つナチュラルな再現力が際立ちます。現場でのリアルな反応と実際の音を通じて、今回の導入は非常に納得感のある決断でした。

■Python-KP102 I(3.5inchフルレンジパッシブアレイスピーカー)+Thunder-KS2 I(18inchアクティブサブウーファー)+Thunder-KS2P I(18inchパッシブサブウーファー)

■Kayman-KY102(4inchフルレンジパッシブアレイスピーカー)+Thunder-KS3 I(21inchアクティブサブウーファー)+Thunder-KS3P I(21inchパッシブサブウーファー)

—KaymanとPythonを選定された理由を教えてください。

東京音研 デモ試聴の際、Pinnacleシリーズを小さいモデルから順番に聴いていきました。Python(KP102 I+KS3 I/KS3P I)とKayman(KY102+KS3 I/KS3P I)を試聴したときに、現場にいた全員が「あ、これ、今まで使ってた機種を確実に超えてる」と同じ反応だったんですよ。もうその瞬間に「合格!買わなきゃ!」と満場一致で決まりました(笑)

しかもその時点でKaymanは2連結ではなく、1本だけでの試聴だったのですが、それでも十分に違いがわかるサウンドでした。以前のモデルの“アップグレード版”というよりは、まったく新しいスピーカーに生まれ変わったような印象でしたね。明らかに別物でした。

正直それまでは「K-array」として全体をひとまとめに見ていました。ですが、この試聴をきっかけに「KaymanはKayman、PythonはPython」として、それぞれの特徴や個性に本当に感銘を受けました。初めて、それぞれに確かな魅力があるのだと実感したんです。旧製品と比較すると、KaymanとPythonは聞いた瞬間に音楽的な進化をしっかりと感じられました。

そうした音の違いやシステムとして全体的に進化した印象を社長とも共有して、今回の導入を本格的に進める流れになりました。現場の耳と直感が、「これだ」と自然に判断した結果だと思います。

—導入後の現場での使用感はいかがですか?

東京音研 先ほどお話ししたジャズアーティストの生演奏現場に加えて、ホテルの宴会場でのアコースティックライブや、屋外では花火大会などのイベントでもK-arrayを活用しています。

特にライブ現場では、音響スタッフだけでなく、演者さんからも「聞こえやすかった」「歌いやすかった」と非常に好評で、音の通りの良さやステージ上のモニター感も含め、反応はすごく良いです。これなら今後も安心してどんな現場でも使っていけるなという手応えがありました。

また、屋外の花火大会の特別観覧エリアでは、見切れ対策としてK-arrayスピーカーを設置しました。会場の最後方まで均一に音が届き、「遠くからでも聴き取りやすい」と多くの方に喜ばれました。花火大会のようなイベントでは視界を遮る機材が気になりますが、KaymanやPythonはスリムでスタイリッシュなため、視界を邪魔せず見切れ問題も解消できます。見た目もお洒落で、「えっ、これがスピーカーなの?」と驚かれることもあります(笑)。

屋外イベントでよく使われるホーンタイプのスピーカーだと、近くにいる人には少しうるさく聞こえてしまうことがあるのですが、K-arrayはフルレンジスピーカーのみの構成でホーンを使用していないので、近くで聴いてもストレスを感じさせないのも大きな特徴だと思います。KaymanやPythonは出力が均一で音のばらつきがないので、そういった心配がなく、音に包まれるような自然な拡がりを感じられると思います。

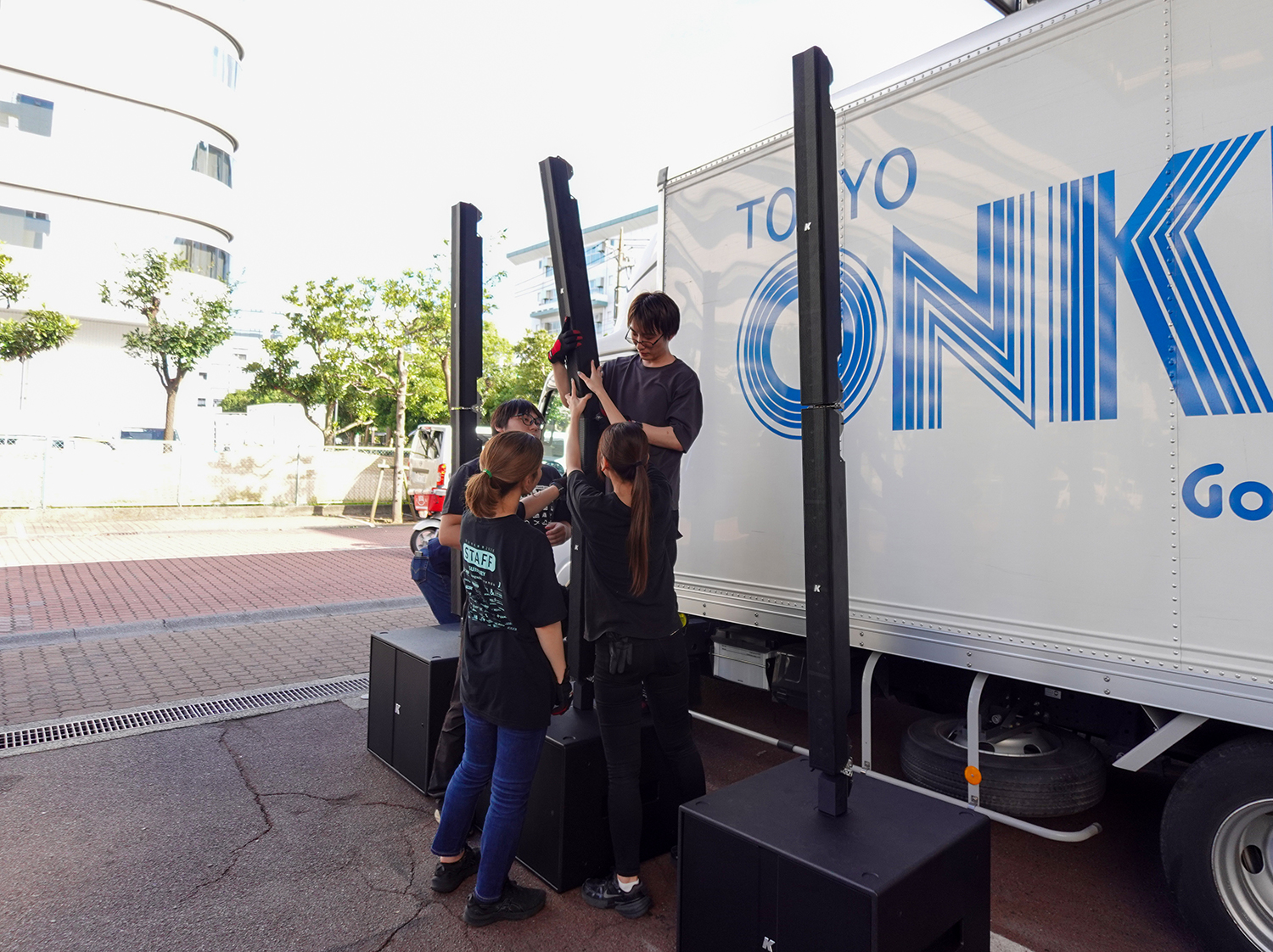

それにしても、あれだけ軽量でコンパクトな筐体で、ここまで長距離にわたって均一な音を届けられるのは、実際に現場で使ってみて改めてすごいなと感じました。持ち運びや設営の負担も少ないですし、クオリティと実用性のバランスが非常に優れていると実感しています。

—導入後、改善されたポイントはありますか?

東京音研 一番大きいのは設置時間が大幅に短縮されたことです。片側だけなら10分もかからず、以前に比べて設営時間をかなり節約できるようになりました。加えて、消費電力の面でも効率が良く、電源まわりの心配が減ったのも助かっています。現場によっては電源確保に苦労するところも少なくないので、この点は大きな改善ですね。

一方で、旧モデルとの違いに慣れが必要な部分もあります。新しいK-array Pinnacleシステムは「片側パワード方式」になっているため、LR間でスピーカーケーブルを渡す必要があります。従来の「両側パワード方式」に慣れている人ほど間違えやすいため、機材準備の際には注意喚起を行っています。

ゆくゆくはLRパワードシステムを組んだり、場合によって片側サブのセパレート運用が出来る様にシステム拡張も検討したいですね。その辺りのシステム構成の自由度もユニークな部分だと思います。

また、以前は少し大きめのPA現場になると、キャラバンいっぱいにスピーカーを積み込んでいました。ホールイベントなど、諸事情でラインアレーが持ち込めない現場には大型ポイントソーススピーカーを使っていたのですが、重量と物量がかさみ、仕込み時間も長くかかっていました。正直、女性スタッフ2人だけでは絶対に無理な作業量でした。ところが今はKaymanやPythonであれば2人でも十分対応でき、キャラバンでの運用に最適なサイズ感です。

仕込み作業もしやすく、KS2 I/PIやKS3 I/PIはエンクロージャーの高さが低く天面も広いので、2本目のスピーカーを連結する際に上に乗っても安定して作業が出来ます。とにかく、運搬やセッティングの面で一番助かっていると感じます。もしかすると軽自動車でも運べるのでは?と思うくらい(笑)、取り回しの良さを感じています。

—今後どのようにKayman、Pythonを使っていきたいですか?

東京音研 現在の運用でもスムーズに設営でき、クオリティの高いサービスをしっかり提供できていると実感しています。このスタイルを継続することはもちろんですが、今後はバンケットなどの会場でスピーカーを“吊り”で設置してみたいという構想もあります。

K-arrayのスピーカーなら吊っても視界を妨げないサイズ感なので、お客様にとっても視認性の面でストレスがなく、より良質なサービスにつながると思います。吊り設置ができれば、空間の自由度も高まり、演出の幅も広がりそうです。

また、将来的にはサイドフィルもK-arrayで統一してみたいですね。メインスピーカーがスリムでスタイリッシュなだけに、サイドに大きな箱型スピーカーを置くとビジュアル的な一体感に欠けてしまいます。統一感は音質だけでなく、見た目の印象にも大きく影響しますから。

メインとサイドフィルの両方をK-arrayで揃えて、ステージ全体をトータルで“洒落た”雰囲気に仕上げてみたいですね。そうしたこだわりを実現できれば、お客様にもより特別な体験を届けられると思います。

長年にわたる現場経験と専門知識をもとに、高音質の音響システムを駆使し、最先端のサウンドエンジニアリングを牽引し続けている東京音研様の本社を訪問し、K-array導入の背景や製品の使用感についてお話を伺いました。