CASE導入事例

有限会社アクト・ワン 様

有限会社アクト・ワンがK-array Pinnacle-KR402 IIを導入

- 事業内容

- 山梨県を拠点に、コンサートやミュージカル、ダンス公演といったエンターテインメントイベントをはじめ、企業イベントや地域行事など、さまざまな催事において音響・照明・映像(撮影・配信・大型LEDビジョン等)の設営およびオペレーション業務を手がける企業。さらに、公共ホールにおける舞台管理業務にも対応しており、幅広い分野で高品質な技術と運営力を提供している。

- 導入製品

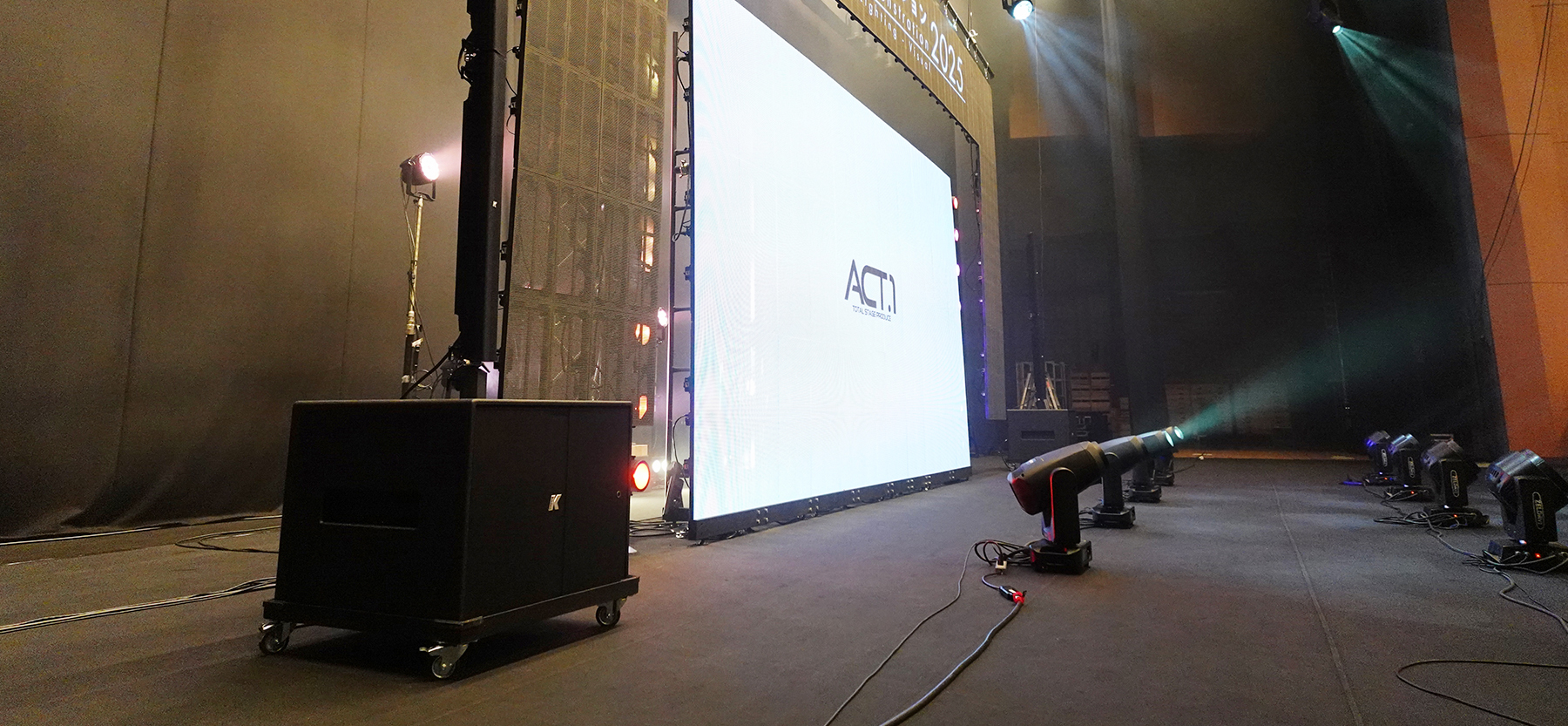

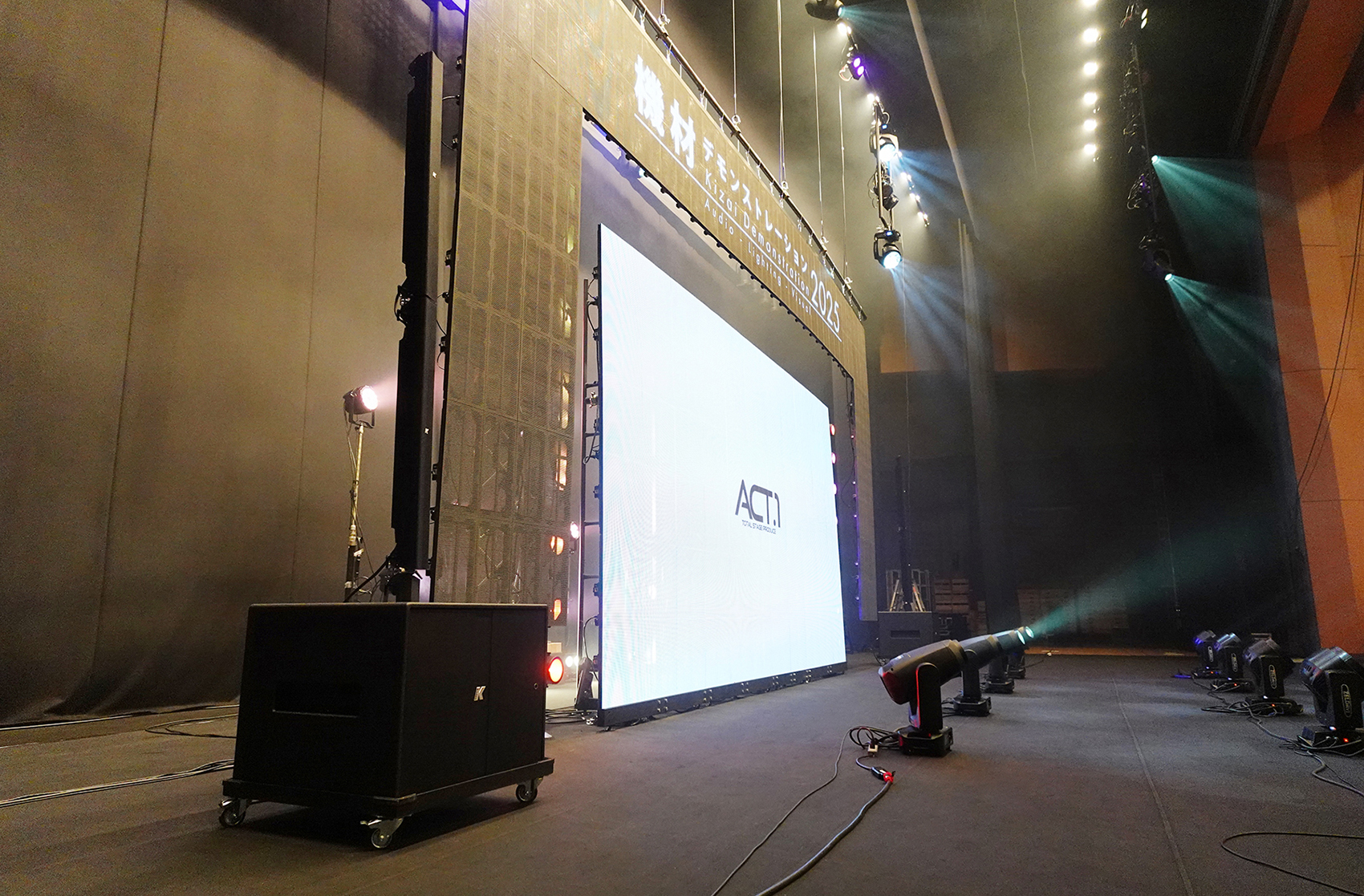

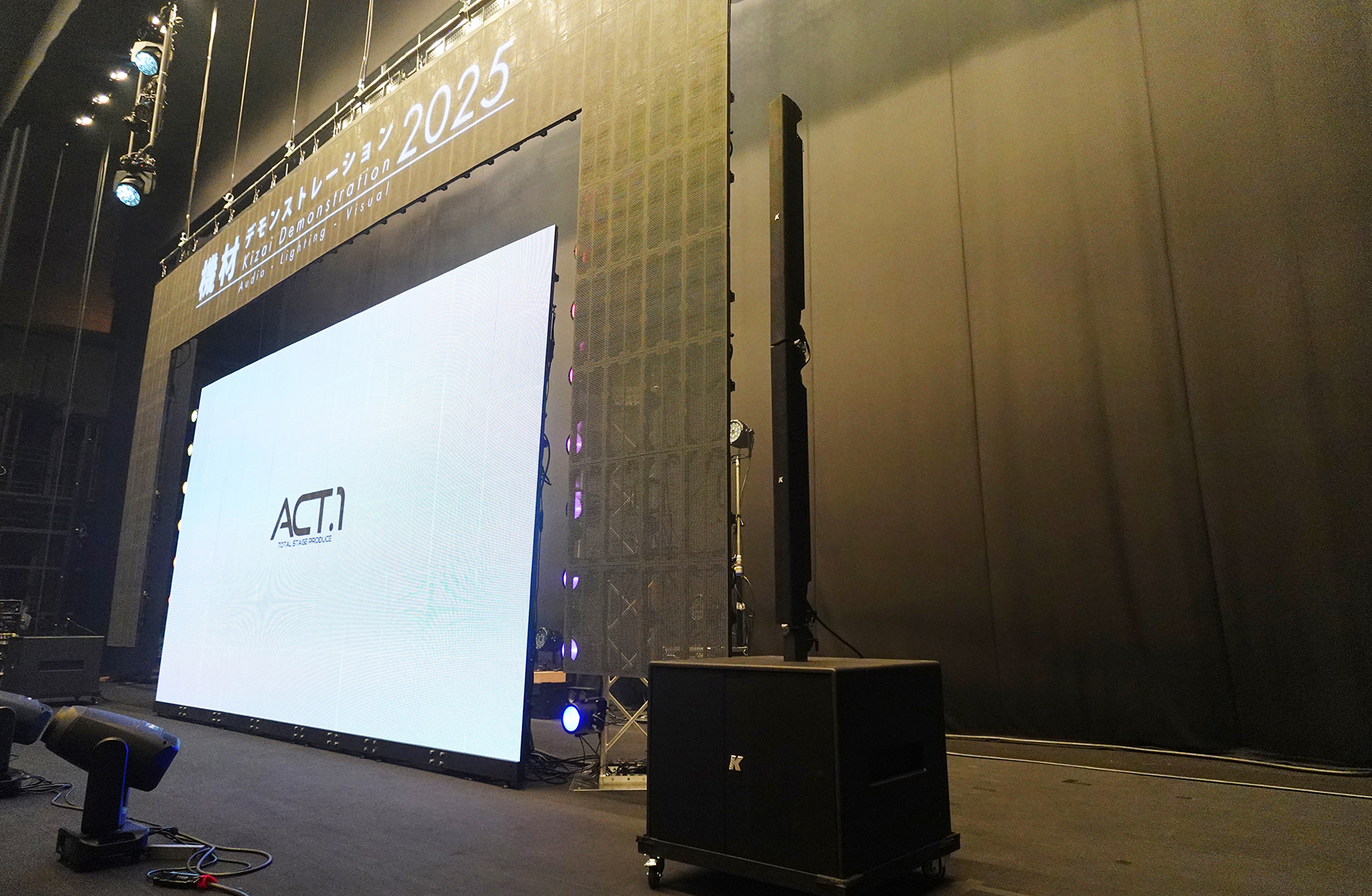

- K-array社 Pinnacle-KR402 II:Thunder-KS3 I(アクティブサブウーファー)+ Thunder-KS3P I(パッシブサブウーファー)+ Python-KP102 I(パッシブアレイスピーカー)2機 × 2

—K-arrayスピーカーシステム導入の背景を教えてください。

アクト・ワン もともと、コンパクトなアレイスピーカーは所有していたのですが、 稼働率が高く設置が容易なスピーカーは、Electro-VoiceのSXシリーズのようなボックスタイプのポイントソーススピーカーしかありませんでした。

加えて、映像用のLEDパネルを大規模に追加導入することになり、その音と映像の“間”をうまく補完できるスピーカーを探していたんです。そんなタイミングで、K-arrayのスピーカーシステムをご紹介いただきました。

実際に見てみると、LEDとの相性も非常によく、スケール的にも当社の用途にぴったりだったため、導入を決めました。

Pinnacle-KR402 IIの構成:Thunder-KS3 I(アクティブサブウーファー)+ Thunder-KS3P I(パッシブサブウーファー) + Python-KP102 I(パッシブアレイスピーカー)2機×2

—Pinnacle-KR402 IIを選定された理由を教えてください。

アクト・ワン 導入前には、一つ下のクラスにあたる「KR202 II」を含め、複数のモデルをまとめて試聴させていただきました。その中で、サイズ感、重量、音の飛び方、そして音質のすべてが、弊社の求める条件に一番マッチしていたのが「KR402 II」でした。

弊社が所有するスピーカーは、地域のお祭りや演歌歌手・バンドのステージなど、簡易的なセッティングが求められる現場で使うことが多いのですが、スタンド型のスピーカーでは音量やカバー範囲が物足りず、かといって、従来のアレイスピーカーでは設営に時間がかかるという課題がありました。

「スタンドタイプにサブウーファーを組み合わせればどうか」とも考えていたのですが、なかなか納得のいくシステムに出会えず、ちょうど機材選定に悩んでいた時期だったんです。そんな中で「KR402 II」を試聴したときに、『あ、これだ!』と。本当に探していたものが見つかった感覚がありました。

山梨では、富士急ハイランドをはじめとした会場でアイドルイベントが行われることも多いのですが、「KR402 II」があれば、安心して音響提案ができます。選定の決め手になったのは、やはり“サブウーファーありき”でシステムが設計されている点ですね。

—現場での使用感はいかがですか?

アクト・ワン 直近では、ダンスイベントと学校の芸術鑑賞会の2つの現場で使用させていただきました。

スピーカーを初めてご覧になった現場の方々からは、まずそのスリムな外観に驚かれることが多いのですが、実際に音を出してみると「見た目以上のパワーを感じられる」といった声が多く聞かれました。また、音の飛び方が非常に均一で、会場の後方までしっかり音が届いているという安心感がありました。後ろに離れても音が減衰しにくく、どのポジションでもクリアに聞こえるのが印象的でした。

ダンスイベントでは、21インチのサブウーファー「Thunder-KS3 I」がしっかりと低域を支えてくれたことで、迫力のあるサウンドが伝わり、イベント全体がより盛り上がりました。

一方、学校の芸術鑑賞会では、大音量を出すことは控えめにしていましたが、「KR402 II」に搭載された片側24個のスピーカーが、体育館のフロアに座っている子どもたち一人ひとりにまで、均一に音を届けてくれました。反射も少なく、会場全体にバランスよく音が行き渡ったことで、快適な音環境を実現できました。

また、音量に敏感な方がいらっしゃるような場面でも、「KR402 II」は音が均一に広がる特性があるため、大きな音が苦手な方にも安心してご利用いただけます。実際に現場で使用してみて、“とても印象が良かった”というのが率直な感想です。

—設置についてはいかがでしょうか?

アクト・ワン 設置のしやすさも「KR402 II」の大きな魅力のひとつです。通常、大型の音響機材を導入する際に懸念されるのが「イントレ」の必要性ですが、「KR402 II」の場合はイントレも不要。1人でも簡単にスタックできるため、現場での設営が非常にスムーズです。

特に、限られた時間で設営・撤収を行わなければならない現場では、このスタックの早さが大きなアドバンテージになります。仕込みからバラシまで、驚くほどのスピード感で作業が完了し、非常に助かっています。

導入前は、スタンドスピーカーとサブウーファーの組み合わせも検討していましたが、それだと現場での調整が必要だったり、セッティングに時間がかかったりする懸念がありました。その点「KR402 II」は、「電源を入れればすぐ使える」という手軽さがあり、設営のストレスを大幅に軽減してくれます。

さらに、消費電力が少ない点も見逃せません。電源の取り回しに悩むことが多い現場でも、「KR402 II」なら卓周りと同じ電源から取っても問題なく運用できます。片側のアンプにさえ電源が入れば、左右両方のスピーカーからしっかり音が鳴る設計になっているため、電源周りの不安がほとんどありません。

搬入面でもメリットが大きく、弊社所有のハイエース1台に、サブウーファーまで含めてぴったりと収まる“シンデレラフィット”の設計。積み込みが非常に楽で、移動時の負担も軽減されています。

—K-arrayを導入したことで改善されたポイントはありますか?

アクト・ワン 小規模な会場でも、ある程度広さがあると、15インチクラスのポイントソーススピーカーが必要になるケースがあります。ただ、そのような大型スピーカーはどうしても重量があるため、ステージに設置する際にかなりの負担がかかります。特に搬入・搬出の時間や体力面での消耗が避けられず、現場スタッフにとって大きな課題でした。

その点、「KR402 II」は非常に軽量かつコンパクトな設計になっており、こうした負担がほとんどありません。ステージへの設置もスムーズで、結果的に作業時間の短縮にもつながりました。導入後は、体力的な負担と設営にかかる時間が明らかに軽減され、現場全体の効率が大きく向上しています。

—音質面はいかがですか?

アクト・ワン 「KR402 II」は音の広がりが非常に均一で、後方までしっかり届きます。それに加えて、音の反射も最小限に抑えられているため、会場によっては調整やミックスに苦労していたような現場でも、初期の出音で「もう十分届いている」「あとは少し調整するだけでOK」といった形で、スムーズに仕上げることができます。音質はとても素直で扱いやすく、信頼感があります。

また、従来のスタンドスピーカーの場合、スピーカー本体が大きいため、演者の姿が隠れてしまったり、見切れてしまうといった視認性の問題もありました。特に式典やディナーショーなど、登壇者の表情や動きが重要なシーンでは、それが大きなネックになることもありました。

しかし、K-arrayはスピーカーが非常に細くスマートなデザインなので、視界を遮ることが少なく、見た目にもスタイリッシュです。しかも、その細さからは想像できないほど迫力のある音が出るため、音響機材としてだけでなく、空間演出の一部としても非常に優れています。音質・設置性・見た目、どれをとってもバランスが良く、現場からの評価も非常に高い機材だと感じています。

—今後、どのような現場で活用いただけそうでしょうか?

アクト・ワン 弊社は本日のイベントをはじめ、LEDビジョンを軸にした事業にも注力しています。イベントによっては「トラス」にLEDビジョンを吊るような設営もありますが、そうした場面でもK-arrayは非常に相性が良く、トラスに抱き合わせて使うことも検討しています。

K-arrayの魅力のひとつとして、視認性を妨げないスマートなルックスがあげられます。LEDビジョンがメインコンテンツとなる現場において、その存在感を邪魔せずに溶け込むデザイン性は、大きな強みだと感じています。LEDパネル自体がスマートな見た目を持つ機材のひとつですが、これまではどうしてもスピーカーが無骨で、その美しさを損ねてしまうことがありました。

しかし、K-arrayは横に置くだけで空間全体に統一感と一体感が生まれ、現場全体が「スマートな印象」へと変わります。音響面だけでなく、ビジュアル面でも全体のクオリティを高めてくれる点は、K-arrayならではの魅力です。

今後は企業イベントや展示会などでも、LEDビジョンとK-arrayを組み合わせたスマートな演出を意識しながら、現場ごとの最適な提案を行っていきたいと考えています。

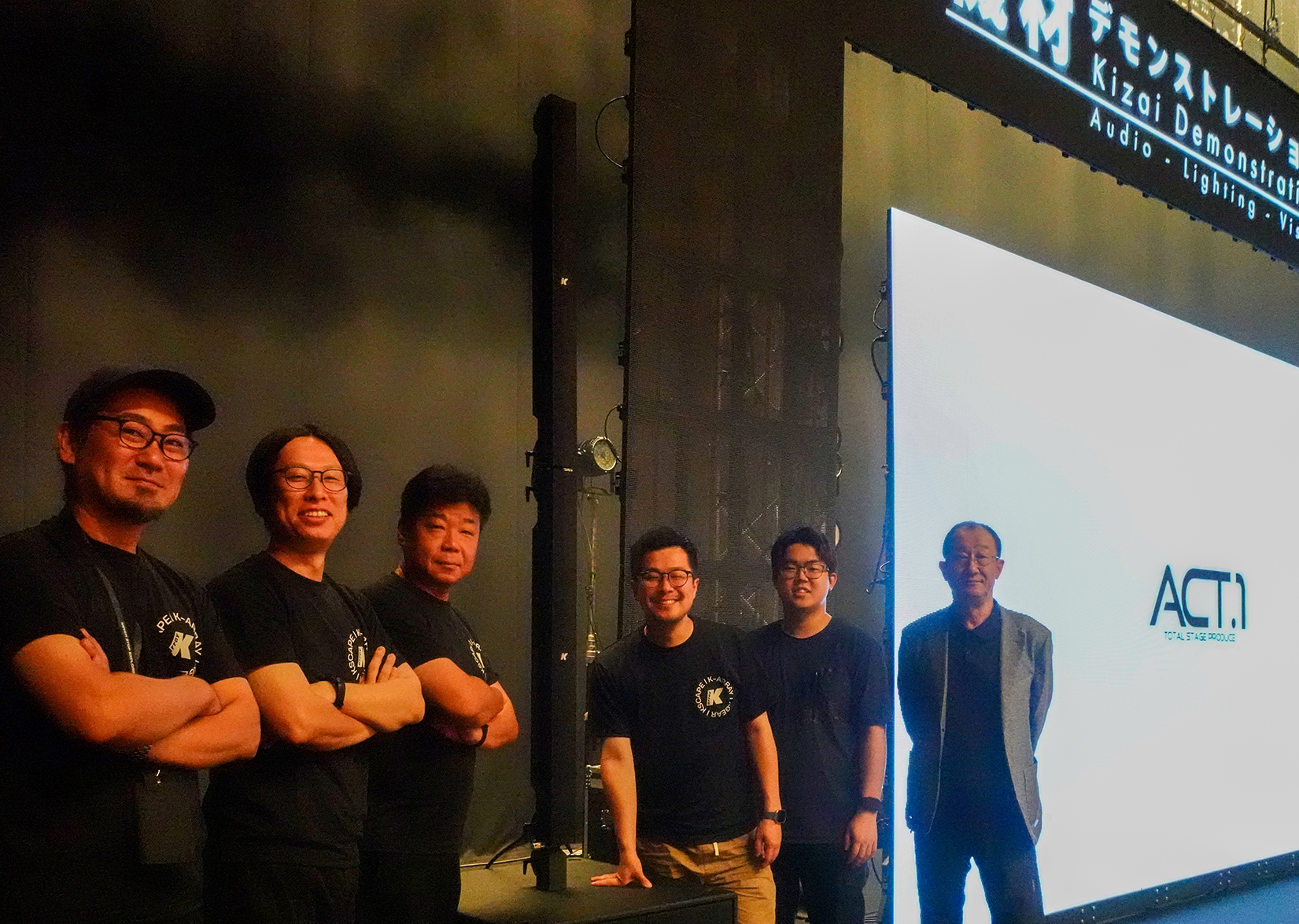

地域イベントや舞台公演において、大型LEDビジョンと高音質な音響システムを活用し、総合的な演出サポートを手がける有限会社アクト・ワンが、K-arrayのスピーカーシステムを導入しました。山梨・YCC県民文化ホールで開催された同社主催イベントの現場で、導入の背景や実際の使用感についてお話を伺いました。